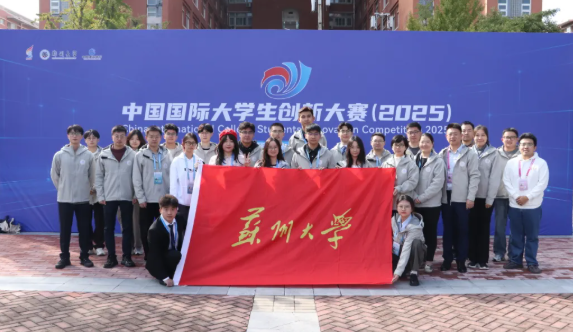

8月28日下午,由苏州独墅湖科教创新区管委会、苏州工业园区科技和信息化局和园区企业发展服务中心主办,牛津大学高等研究院(苏州)和苏州独墅湖创业发展中心承办的牛津大学高等研究院(苏州)开放日活动成功举办。苏州工业园区党工委副书记、管委会副主任、组织部部长林小明,苏州独墅湖科教创新区党工委副书记、管委会主任潘瑜,苏州工业园区企业发展服务中心主任杜丰,科教创新区管委会副主任沈琰等参加活动。

![]()

活动上,牛津大学高等研究院(苏州)总经理何胜莲详细介绍了研究院的相关情况。牛津大学高等研究院(苏州)于2018年11月正式揭牌运行,是牛津大学建校800多年以来在海外设立的第一个多学科研究、创新和技术中心,致力于通过创造知识和创新开发进行研究活动。研究院的研究方向与苏州工业园区新兴产业发展相匹配,首期主要聚焦生物医学工程与医疗健康、环境与生物技术、纳米技术与功能材料、数学建模与数据分析等领域。

![]()

科教创新区集聚了31所中外知名高校(研究院),14家“国家队”科研院所,4000多家科技创新型企业,科教资源、产业资源高度集聚,具备十分良好的产教融合基础条件。科教创新区着重推动院校服务地方,让院校的资源向产业流动,已陆续开展了产业人才定制、校企协同攻关、企业家兼职教授等产教融合工作,产生了一批产教融合成果,已成为园区产教融合程度与浓度最高的区域。现场,科教创新区院校科技成果热力图发布。截至目前,科教创新区院校科技成果显著,累计建成科研平台近200个,开展了4500多项研究课题,拥有有效知识产权总数1100余项。

林小明表示,科教创新区探索走出的协同创新发展之路,是初心也是宗旨。科教创新区要进一步推动高校、院所和企业在更多领域、更多模式上的合作,促进“产”“教”融合得更深更广;要立足本土资源,加强海外“基因”与本土资源要素的深度融合,带来更多美好的“化学反应”;要为人才种好“梧桐树”,为产业引入“活泉源”,营造好创新生态,紧密结合园区产业发展方向及需求,书写好产业体系与教育体系全方位融合的新篇章。

![]()

活动现场,由苏州独墅湖科教创新区管委会与苏州工业园区企业发展服务中心合作共建的“园易联”产教融合平台正式启用。“园易联”产教融合平台将集成政策资源、院校平台、企业需求,通过校园开放日、企业开放日、校园招聘会、企业需求发布会、院校科技成果路演及大赛等品牌活动,院校技术平台、企业研发中心、区域共享空间等共享平台,结合联合人才培养、校企合作培训等实际项目,为园区院校和企业间的合作提供精准、便捷、高效的线上线下服务,旨在进一步提升院校、企业服务地方发展能力,促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接,积极探索产教融合新体制、新机制、新途径,及时总结产教融合工作成果。

![]()

![]()

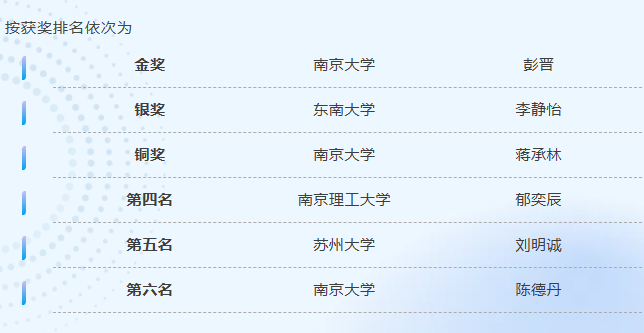

现场,西交利物浦大学、中科院苏州纳米所等10家 “园易联”首批合作院校及企业现场获授牌。![]()

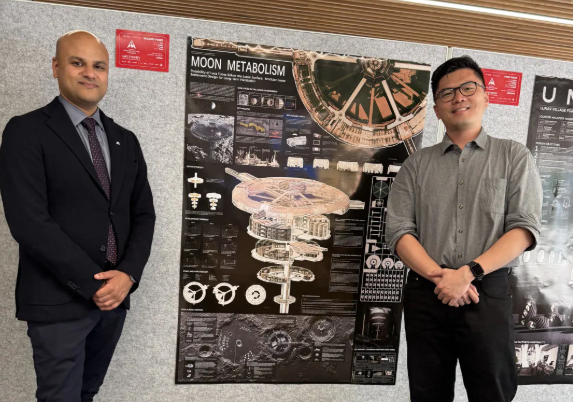

当天,牛津大学高等研究院(苏州)产业合作经理杨海雷就研究院的科研工作情况进行了介绍。牛津大学高等研究院(苏州)光电技术研究中心主任黄劲松博士进行《新一代光伏节能材料和应用及微纳制备技术》科研主题分享,引起了现场该领域产业代表的浓厚兴趣。黄劲松博士所在科研团队主要致力于有机半导体薄膜和钙钛矿薄膜在光电领域的应用性研究,探索这类材料在显示照明和激光、清洁能源和物联网、生物检测和医学成像技术等方面的应用,及其大面积柔性器件的商业化制备工艺的开发,有广泛的市场前景。

友情链接

友情链接